人は誰しも、社会の波に揉まれていると自分の存在価値を見失ってしまうことがあります。

実際「自分を好きになる方法」とネットで検索する人の数は、月間で何千人もいるのが事実。

実は世の中全体で考えたとしても「自分のことが好き」と胸を張って言える人は、少数派なのかもしれません。

では、なぜ人は自分を好きになれないのか。

自分を好きになるためにはどうしたらいいのか。

そもそも自分を好きになることにメリットはあるのか。

今回は“自分を好きになるきっかけの提供”をコンセプトに毎日発信している大人男子ラボが、これらを解き明かしていきます!

ぜひ最後までご覧ください!

Contents

自分を好きになれない人に当てはまる6つの理由

自分を好きになるためには、まず今現在“自分を好きになれない理由”を明確にしておかなければいけません。

ここを明確にしておかなければ、一時的にメンタルが回復したとしてもまた同じ理由でメンタルが落ち込んでしまいます。

理由は十人十色ですが、我々は大きく分けて以下6つに分類することができると考えました。

それぞれ詳しく見ていきましょう!

周りの目を過剰に気にしてしまう

私たちは誰しも、多少は人の目を気にして生きています。

けれども、それが“過剰”になると、本来の自分を見失いがちです。

「どう思われるか」が判断基準になると、行動や言葉選びが他人軸になり、自分の本音がどんどん曖昧になっていきます。

背景には、「否定されたくない」「嫌われたくない」といったヘイトを向けられることを恐れている場合がほとんど。

でも実際、他人は私たちが思うほど自分のことを見ていません。

必要なのは、他人の期待に応えることではなく、自分がどう在りたいかを基準に生きること。

優しさを外に向けることも大切ですが、その優しさをまずは自分にも向けてあげることが、自分を好きになる第一歩です。

他人と比較してネガティブに陥る

社会を生きていると“他人”と自分を無意識に比較してしまいがちです。

交友関係・収入・乗っている車などなど、比較を始めるとキリがありません。

ただ、これらは何も自分だけが原因ではないことも十分あり得ます。

生まれた場所・育った環境など、自分の力ではどうすることもできなかったがゆえに起こっている事象であることは十分に考えられるでしょう。

逆を言えば、自分は持っているけど他人は持っていないものというのも、必ず何かしらあるはずです。

大切なのは比較した結果「自分にはないもの」に目を向けるのではなく、「自分にしかないもの」に目を向けること。

どうせ比較するなら、自分のいいところを見つけ出すための鏡として他人を使いましょう!

成果が自分への期待を下回る

人は仕事や恋愛・新しい人間関係の構築など、さまざまな場面において、無意識のうちに自分の中で得られる結果を想像しているものです。

そのため、その期待を下回った結果に終わった時、ひどく自己嫌悪に陥ります。

ただし、ここで理解しておきたいのは、落ち込んでしまうのは“それだけ強い意志で遂行していたという証”であるということ。

どれだけ多くの経験値を積んでいる人間でも、毎日が上手くいく人はいません。

逆を言えば、もう同じような失敗をする確率が減ったと思えば、次はもっと上手くいくと思いませんか?

うまくいかなかったことに気づけた自分を、まずは認めてあげましょう。

それは成長のスタート地点であり、同じ失敗を繰り返さないための、貴重な学びなのです!

過去の失敗体験・トラウマがブレーキになる

人は過去の失敗や傷ついた経験があると、「また同じことが起きるのでは?」という不安から、新たな一歩を踏み出すことに臆病になってしまいます。

たとえば、恋愛で傷ついた人はもう一度人を好きになることにブレーキがかかり、仕事での挫折経験が「自分には無理かもしれない」という自己否定に繋がることも。

けれど、本当に大切なのは“その失敗から何を学んだか”です。

過去の出来事は変えられませんが、その受け止め方や意味づけは変えられます。

失敗した自分を責めるのではなく、「あの経験があったから、今の自分がある」と捉え直すことで、少しずつ前に進めるようになれるよう努力していきましょう!

自己理解不足

自分のことをわかっているようで、実は一番わかっていないのが“自分自身”です。

何が好きで、何にストレスを感じ、どんな時に心が動くのか。

こうした“内側の声”に耳を傾ける機会がないまま過ごしていると、「自分って何者なんだろう?」と迷いやすくなります。

その結果、他人の意見に流されやすくなったり、誰かと比較してばかりになったりして、自己肯定感が低下していきます。

自己理解は、自己受容や自分を好きになるための土台。

まずは日々の感情の動きに注目したり、何気ない「好き・嫌い」に気づくことから始めてみましょう。

自分との対話を習慣にすることで、少しずつ“本当の自分”に出会えるはずです。

睡眠・栄養・ストレスなど「身体コンディション」の乱れ

自分を好きになれない理由が、実は「心の問題」ではなく「体の不調」からきていることも少なくありません。

睡眠不足が続いたり、栄養バランスが崩れていたり、ストレスを抱えたまま無理をしていたりすると、思考はどんどんネガティブに傾いていきます。

心と体はつながっていて、どちらかが崩れると、もう一方も影響を受けてしまうのです。

「最近なぜか気分が落ち込みやすい」「自分を責めがちになっている」と感じるときは、まず生活習慣を見直してみるのも一つの手。

しっかり眠る、バランスの取れた食事を摂る、ストレスを溜め込まず発散する――

そうした小さな積み重ねが、心の余裕や自分を大切にする感覚を少しずつ取り戻してくれます。

自分を好きになる5つの方法

自分を好きになれない理由を明確にできたところで、ここからは自分を好きになる方法を5つご紹介していきます。

それぞれ詳しくみていきましょう!

「その自分が好きだと言えるか」を指標にする

他人との比較やさまざまな解釈が渦巻く社会の中で、自分を守るために必要なのは、自分の「直感」を慎重に感じることです。

・そこにいる自分が好きか

・その仕事をやっている時の自分が好きか

・その人といる時の自分が好きか

・その発言をしている自分が好きか

・その服を着ている自分が好きか

など、他人の解釈ではなく、その時どう感じたかが、やってみてどうだったかを指標にしましょう。

『その自分が好きだと言えるか』の自分の直感を指標にすることで、自分を好きになることに繋がるのです。

不安に思っていることを書き出してみる(ジャーナリング)

頭の中でぐるぐると回っている不安やモヤモヤは、そのままにしておくとどんどん膨らみ、心を圧迫します。

そんなときに効果的なのが、紙やノートに思っていることをそのまま書き出す“ジャーナリング”です。

ポイントは、うまくまとめようとせず、思いつくままにペンを走らせること。

書き出すことで頭の中の情報が整理され、「何を不安に感じているのか」「それは現実的な心配なのか」などが客観的に見えてきます。

また、書く過程で自分の本音や隠れていた感情に気づくこともあります。

1日5分でも構いません。

モヤモヤを外に出す習慣を持つことで、自分との距離を保ち、常に心を軽くしておくようにしましょう!

自分を客観視する(メタ思考)

感情に流されているときや思考が混乱しているときは、「自分を客観視する視点=メタ思考」が有効です。

メタ思考とは、一歩引いた立場から自分の考えや感情を観察すること。

たとえば、「私は今、何に反応しているのか?」「この感情の裏にはどんな思い込みがあるのか?」と問いかけるだけでも、気持ちにスペースが生まれます。

これは、第三者の視点から自分を見るような感覚に近いものです。

客観的な視点を持てると、感情に振り回されず、冷静に行動を選択できるようになります。

日常の中で意識的に“もう一人の自分”を登場させることが、自己理解を深め、自分を好きになる土台をつくるのです!

自分の中の“もうひとりの自分”と対話する

私たちの心の中には、常にもうひとりの自分が存在します。

それは、厳しく評価する自分かもしれないし、そっと背中を押してくれる自分かもしれません。

この“内なる声”と対話することは、自己理解と自己受容を深める有効な方法です。

たとえば、落ち込んだときに「今の私に、親友なら何と言ってくれるだろう?」と問いかけてみる。

あるいは、紙に「質問する自分」と「答える自分」を分けて書き出してみる。

こうした対話を繰り返すことで、自分に対して優しく、かつ現実的なアドバイスができるようになります。

批判だけでなく励ましもくれる“もうひとりの自分”は、人生を支える心強いパートナーになってくれるでしょう!

健康でいる努力を欠かさない

心の安定や前向きな思考は、健康な体があってこそ保たれます。

十分な睡眠、バランスの取れた食事、定期的な運動は、一見当たり前に思えるかもしれませんが、自分を好きでいるための土台となる習慣です。

体調が整っていると、集中力や判断力が高まり、物事を前向きに捉えやすくなります。

逆に、疲れや不調が続くと、些細なことでもネガティブに感じやすく、自分への評価も下がりがちです。

健康でいる努力は、見た目や体型のためだけではなく、「自分を大切に扱っている」という実感を積み重ねる行為でもあります。

小さな習慣でも継続することで、自信と自己肯定感が自然と育っていきます。

自分を好きでいることのメリット

自分を好きでいられることは、単なる自己満足ではなく、人生のあらゆる場面にポジティブな影響を与えます。

まず、他人の評価や意見に振り回されにくくなります。

外からの承認がなくても、自分の価値を信じられるため、不安や焦りが軽減されるでしょう。

加えて、失敗や挫折に直面しても「それでも自分には価値がある」と思えるので、立ち直りが早くなります。

人間関係においても、自分を受け入れている人は他人にも寛容に。

接する相手に対して過度な期待を持つことや比較や嫉妬が減り、自然体で関われるため、信頼関係を築きやすくなるのです。

さらに、自分の「好き」や「やりたい」を素直に選べるようになり、キャリアやライフスタイルの選択に迷いが減ります。

これは、日常の小さな選択から大きな人生の決断まで、一貫した“自分軸”を持つことにつながります。

結果として、自分を好きでいることは「内側からの安定感」を育み、安定感から挑戦を恐れずに新しい環境にも柔軟に対応できるようになっていくでしょう。

総じて、自分を好きになることは、今よりも軽やかで自由な人生を歩むための、最もシンプルで効果的な方法なのです!

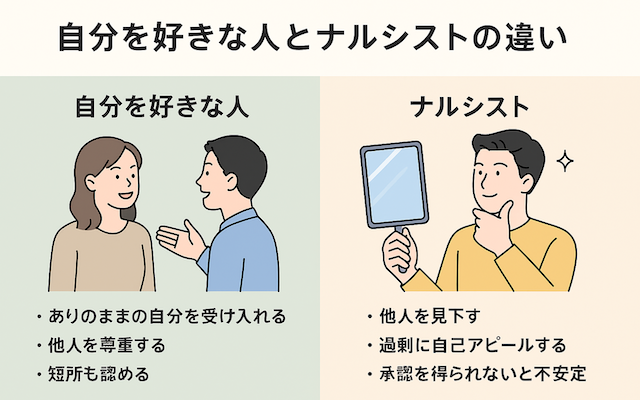

自分を好きな人とナルシストの違い

「自分を好きな人」の話をしていると「でも、、、ナルシストにはなりたくない」と思う人もいるでしょう。

ただ、この「自分を好きな人」と「ナルシスト」は似ているようで全くの別物です。

自分を好きな人は、ありのままの自分を受け入れつつ、他人の存在や価値も尊重します。

自分の長所だけでなく短所も認め、その上で前向きに向き合えるため、周囲とも健全な関係を築けます。

一方で、ナルシストは自己愛が強すぎるあまり、他人を見下したり、過剰に自分をアピールしたりする傾向があります。

つまりは周りが見えなくなっている状態ですね。

自信の根拠も内面の安定ではなく、外見や成果、他人からの承認に依存しがちだったりします。

そのため、他人からの承認が得られないと不安定になりやすいため、結局は他人依存で自分の存在価値を感じなければ生きていけないのです。

関係性も一方的になりやすいのが特徴です。

本当に自分を好きでいるということは、自己中心になることではなく、自分を大切に扱いつつも他人も大切にできる心の余裕を持つことです。

この違いを理解していれば、「自分を好きでいる」ことに後ろめたさを感じる必要はありません。

むしろそれは、周囲に良い影響を与える健全な自己愛なのです!

まとめ

判断基準は“得か損か”ではなく、「その選択をした自分を好きと言えるか」です。

だからこそ、何かを決める前に一拍おき自問する癖をつけましょう。

1日の終わりに、今日の自分がやったことを1つ1つ思い返していくだけでも効果はあります。

そして、それができるのは当たり前ではないということも忘れないようにしてください。

また、惰性の残業より明日の集中力を守る退勤・迎合ではなく敬意ある本音・“ながらSNS”をやめて10分の散歩といった、戦略的に半歩引いて物事を考える行為が人生には必要です。

自分を好きになれないなと感じた時こそ、半歩引いて自分の状況・周りの状況を確認してみてください。

やがて後悔は減り、自己肯定感は静かに積み上がっていくでしょう!

こちらもCHECK

-

-

自分の機嫌を取る方法をご紹介!常にご機嫌な大人の上手い機嫌の取り方を徹底解説します!

「ご機嫌でいること」それは現代社会において、大人の義務となってきています。 ポジティブな気持ちは周囲の空気を変え、自分のパフォーマンスも高めてくれることは言うまでもありません。 好きな異性のタイプを聞 ...

続きを見る